フェローIntech 放課後等デイサービス事業所

放課後等デイサービス事業所フェローIntechは障害福祉サービスです。

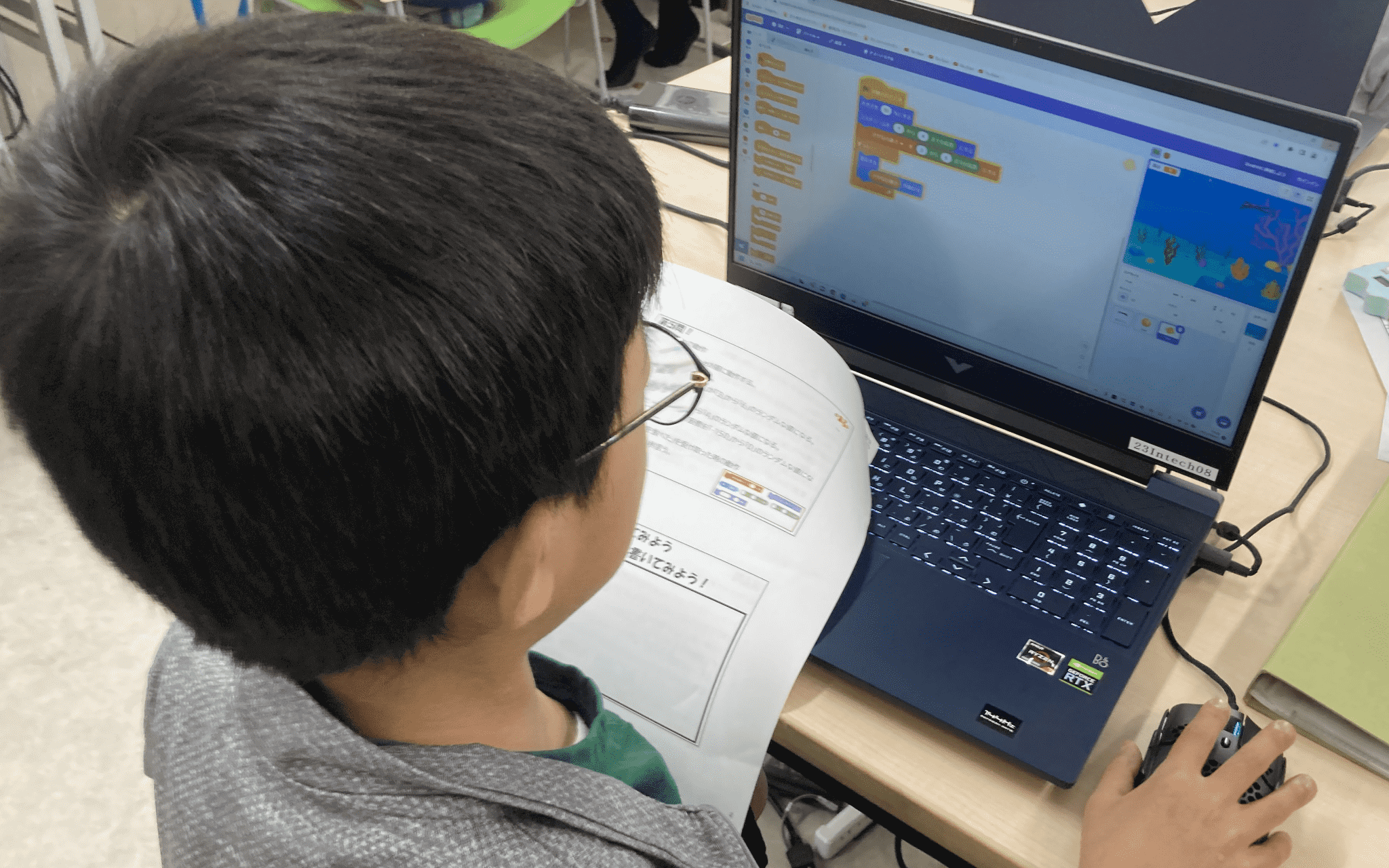

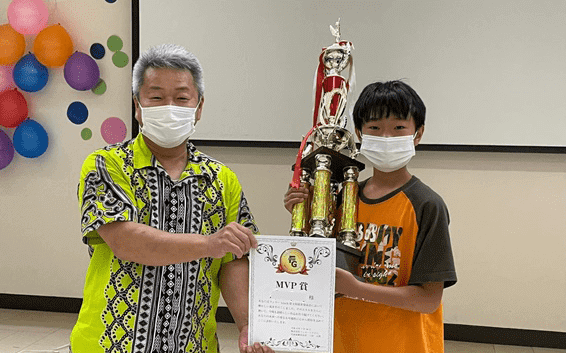

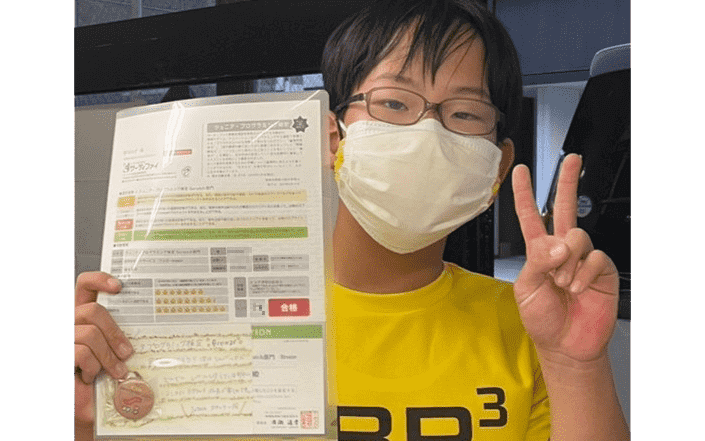

フェローIntechでは、小学生から高校生までのお子さんに向けてプログラミングを使って楽しくものづくりを学んでいただけます。ITに触れることを楽しみながら、これからの時代に必要とされる、「思考力」・「想像力」・「表現力」を育むことができる場所です。

- 「ゲームや工作が大好き!自分の好きなものを活かして楽しく学びたい」

- 「プログラミングに興味があるので、何か作品を作ってみたい」

- 「タイピングなど、パソコンでできることを増やしたい」

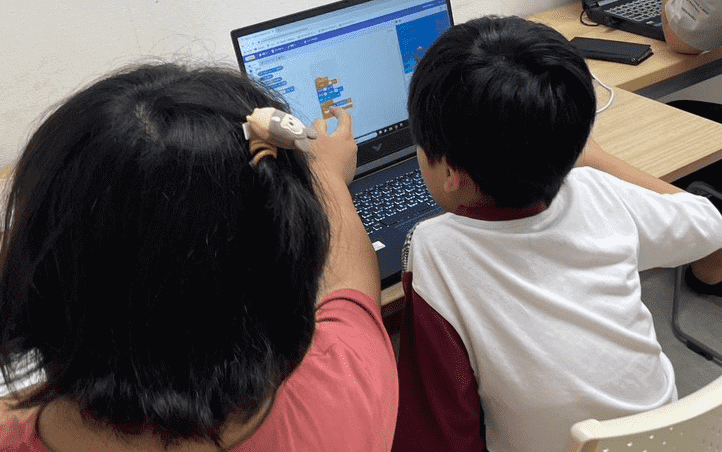

- 「お友だちと一緒に楽しみながら活動したい」

そんなお子さん大歓迎です!また、様々な年齢層の子どもたちが一緒に過ごす中で、共通のイベントやグループ活動を通して、みんなでコミュニケーション力や社会性を育んでいただけることもIntechの強みです。見学・体験希望の方はいつでもお気軽にご相談ください。